Projektmanagement ist in jeder Branche unverzichtbar, vor allem wenn es darum geht, komplexe Vorhaben erfolgreich zu steuern. Egal, ob Sie ein neues Industrieprodukt entwickeln, ein großes Bauprojekt durchführen oder eine neue Softwarelösung auf den Markt bringen möchten– der richtige Umgang mit den verschiedenen Phasen des Projekts und die Wahl der richtigen Methode machen den Unterschied. Erfahren Sie, welche Methoden des Projektmanagements es gibt, wie Sie Projekte effizient steuern und erfolgreich abschließen können – und warum dabei die Wahl zwischen klassischem und agilem Projektmanagement entscheidend ist.

Das 1x1 des Projektmanagements

Machen wir uns zunächst klar, was wir überhaupt meinen, wenn wir von einem „Projekt“ sprechen. Gablers Wirtschaftslexikon definiert wie folgt:

„Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement erfordert.“

Im unternehmerischen Kontext bedeutet das salopp gesagt: Man will ein Ziel erreichen und es steht etwas auf dem Spiel. Gleichzeitig muss man gegebenenfalls ziemlich viele Personen und Interessen unter einen Hut bringen können, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür hilft es, sich das Projekt zunächst in Teilschritten vorzustellen, dem Projektlebenszyklus:

- Initiierung: In dieser ersten Phase wird das Projektziel festgelegt, das Projektteam bestimmt und der Projektauftrag formuliert. Es ist entscheidend, dass hier alle Projektbeteiligten, also auch die Auftraggebenden oder externen Stakeholder, einbezogen werden, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.

- Planung: In der Planungsphase werden Ziele konkretisiert und detaillierte Pläne für Zeit, Budget und Ressourcen erstellt. Ein umfassendes Risikomanagement ist dabei bei komplexen Projekten ebenfalls Teil der Planung.

- Durchführung: Diese Phase umfasst die operative Umsetzung des Projekts. Hier zeigt sich, wie gut die vorherige Planung war. Regelmäßige Meetings und Statusberichte helfen dabei, alle Beteiligten zu informieren und das Projekt im Plan zu halten.

- Abschluss: Das Projekt wird formell abgeschlossen. Dabei werden die Ergebnisse analysiert, bewertet und dokumentiert. Ein Abschlussbericht fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und sichert das erarbeitete Wissen für künftige Projekte.

In einigen Definitionen wird als fünfte Phase das Projektcontrolling angesetzt. Wir empfehlen jedoch, jeden Schritt einem genauen Monitoring zu unterziehen und das Controlling somit quasi über dem gesamten Projekt mitschweben zu lassen.

Das klassische Projektmanagement folgt einem linearen und festen Ablauf. Alle Phasen sind klar voneinander abgegrenzt, und das Projektteam bewegt sich Schritt für Schritt voran. Änderungen während des Projekts sind selten vorgesehen und werden vermieden, da sie den geplanten Verlauf stören könnten.

Kundenbeziehung

Im klassischen Projektmanagement hat der Kunde eine eher passive Rolle. Die genauen Anforderungen werden zu Beginn des Projekts detailliert erfasst und vertraglich festgelegt. Während der Umsetzung werden Kunden hauptsächlich über regelmäßige Berichte und Meilensteine informiert.

Hilfsmittel und Akteure

Zentrale Werkzeuge im klassischen Projektmanagement sind Projektpläne. Diese können beispielsweise zur Visualisierung des Zeitplans als Gantt-Diagramme dargestellt werden: Das sind Pläne, die den zeitlichen Ablauf eines Projekts darstellen, indem sie einzelne Teilschritte des Projekts als horizontale Balken auf einer Zeitachse abbilden, wodurch Start- und Endzeitpunkte sowie die Dauer einzelner Aufgaben übersichtlich visualisiert werden. Auch die Abhängigkeiten der einzelnen Projektaufgaben gehen aus dem Gantt-Diagramm hervor.

Außerdem gibt es im klassischen Projektmanagement Kostenpläne zur Budgetkontrolle.

Hilfreich sind bei der Projektsteuerung intuitiv zu bedienende Softwarelösungen, dafür haben wir in einem weiteren Artikel einige praktische Projektmanagementtools vorgestellt. Die Akteure sind klar definiert: Der Projektmanager hat die Hauptverantwortung und ist der primäre Ansprechpartner für das Projektteam. Hinzu kommen technische Experten, die spezifische Aufgabenbereiche abdecken, und die Auftraggeber, die das Projekt initiieren.

Ablauf

Das klassische Modell verläuft linear: Nach der detaillierten Planung geht es in die Umsetzung, die von regelmäßigen Kontrollen begleitet wird. Der Kunde wird am Ende der Umsetzung zur Abnahme des Projekts hinzugezogen.

Das klassische Projektmanagement eignet sich daher besonders für Projekte, bei denen das Endergebnis schon im Vorfeld klar ist, wie zum Beispiel Bauprojekte oder passgenaue technische Entwicklungen.

Von interaktiver Werbung kommen wir viertens zur Interaktion. Durch die Nutzung von mobilen Kanälen können Unternehmen in Echtzeit mit ihren Kundinnen und Kunden interagieren, sei es durch Instant Messaging, Social Media oder Push-Benachrichtigungen. Durch das Feedback lernen Sie so wertvolle Erkenntnisse kennen und können zukünftige Werbemaßnahmen dahingehend optimieren.

Agiles Projektmanagement ist iterativ und flexibel, was bedeutet, dass Projekte in kleinen Schritten (sogenannten "Sprints") umgesetzt werden. Ziel ist es, in kurzen Zyklen immer wieder Zwischenergebnisse zu liefern, die sofort evaluiert und nach entsprechendem Feedback gegebenenfalls angepasst werden können. Das Modell eignet sich für dynamische Umgebungen, in denen Anforderungen sich schnell ändern können. Die bekanntesten Methoden hier sind Kanban (eine Methode, bei der Aufgaben auf einem visuellen Board in Spalten wie „Zu erledigen“, „In Arbeit“ und „Erledigt“ dargestellt werden, um den Workflow zu optimieren und Engpässe schnell zu identifizieren) und Scrum (ein Vorgehensmodell, welches seinen Ursprung in der agilen Softwareentwicklung hat. Bei Scrum wird davon ausgegangen, dass Softwareprojekte aufgrund ihrer Komplexität nicht im Voraus detailliert planbar sind. Aus diesem Grund erfolgt die Planung nach dem Prinzip der schrittweisen Verfeinerung, wobei die Entwicklung des Systems durch das Team nahezu gleichberechtigt erfolgt).

Kundenbeziehung

Im agilen Modell ist der Kunde direkt in den Prozess eingebunden. Kundenfeedback wird in regelmäßigen Abständen eingeholt, und Anpassungen sind ein zentraler Bestandteil des Ablaufs. Der Kunde spielt eine aktive Rolle als, setzt die Prioritäten und stellt sicher, dass die Ziele während der gesamten Laufzeit berücksichtigt werden.

Verwendete Hilfsmittel

Agiles Projektmanagement nutzt Tools wie Kanban-Boards, auf denen Aufgaben visualisiert werden, oder Scrum-Boards, um den Arbeitsfortschritt zu überwachen. Es gibt ein Entwicklungsteam, das selbstorganisiert arbeitet.

Ablauf

Die agile Methode teilt das Projekt in zeitlich mehr oder weniger festgelegte Sprints auf. Nach jedem Sprint erfolgt eine Review, bei der das Feedback der Kunden einfließt. So kann das Projekt flexibel auf Änderungen reagieren und schrittweise verbessert werden. Diese Methode eignet sich besonders für Projekte wie Softwareentwicklungen oder kreative Prozesse, in denen sich Anforderungen oder ein besonders schnelllebiger Markt während des Projekts verändern können.

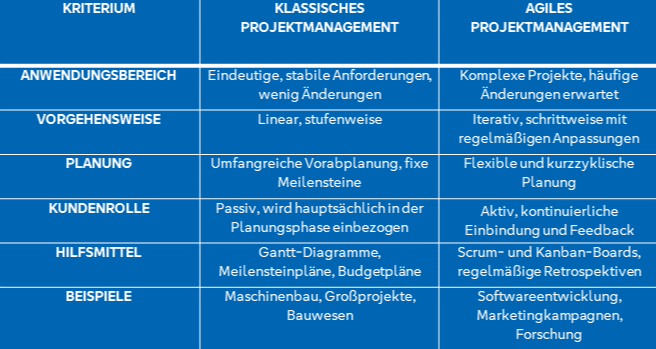

Zur schnelleren Übersicht haben wir den Vergleich von klassischem und agilem Projektmanagement tabellarisch aufarbeitet. Aus der Tabelle geht recht gut hervor, dass beide Ansätze ihre Daseinsberechtigung haben:

Während das klassische Projektmanagement also Stabilität und Vorhersehbarkeit bietet, punktet das agile Projektmanagement durch Flexibilität und schnelle Anpassungsfähigkeit. In größeren Konzernen mit einem mannigfaltigen Angebot von Produkten und Dienstleistungen kann es sich daher sogar innerhalb desselben Unternehmens lohnen, für beide Methoden offen zu bleiben. Hierbei kann man sich auch externe Unterstützung holen und sich von spezialisierten Agenturen in den verschiedensten Techniken des Projektmanagements schulen lassen.

Kontakt Siegen

Volksbank in Südwestfalen eG

Berliner Str. 39

57072 Siegen

0271 2300-0

Kontakt Lüdenscheid

Volksbank in Südwestfalen eG

Sauerfelder Str. 5

58511 Lüdenscheid

02351 177-0